基因组活性区域中的 DNA 和相关蛋白质被浓缩,但在分子水平上表现得像粘性液体。这一发现极大地增加了我们对活体人类细胞中表达基因组区

基因组活性区域中的 DNA 和相关蛋白质被浓缩,但在分子水平上表现得像粘性液体。这一发现极大地增加了我们对活体人类细胞中表达基因组区域的物理性质的理解。

人类基因组 DNA 具有非凡的压缩能力。当 46 组人类染色体首尾相连时,它们的总长度达到两米,但不知何故排列在一个直径只有十微米左右的细胞核中。为了适应细胞核,DNA 链缠绕在组蛋白周围,就像线绕在线轴上一样,形成称为核小体的结构。核小体可以与其他蛋白质一起折叠成更紧凑的结构,称为染色质。尽管上个世纪技术取得了巨大进步,但活跃表达的染色质或常染色质的物理特性仍然是个谜。

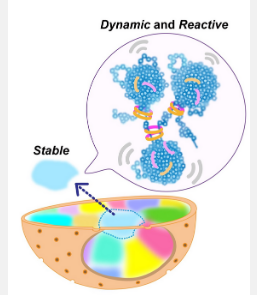

最近的研究表明,常染色质在活的人体细胞中是浓缩的,而不是去浓缩和开放的,并且在核小体水平上表现得像液体。在染色体水平(或微米尺度),染色质是稳定的并且表现得像固体,这可以通过减少长 DNA 的缠结来限制 DNA 损伤。

由 SOKENDAI 的 Kazuhiro Maeshima 教授和国立遗传学研究所(信息与系统研究组织)领导的团队最近对常染色质进行了研究,以确定常染色质的物理特性,是开放的还是浓缩的,是液体状还是固体状。常染色质通常被转录用于活体人类细胞中的基因表达。该团队结合使用基因组学、单核小体成像和计算模型来评估细胞中的常染色质。在这项研究之前,常染色质被认为具有开放的或不太浓缩的构象,以允许与基因转录相关的大蛋白进入基因组 DNA。反而,

该团队于 4 月 5 日在 Science Advances上发表了他们的研究结果。

“我们证明了活体人类细胞中的常染色质不一定以开放结构存在,而是基本上形成浓缩区域,”Maeshima 说。

研究小组将荧光标记的核苷酸引入活细胞,并使用超分辨率显微镜观察彼此靠近的核小体(见视频)。“核小体是染色质的基本单位,在浓缩的常染色质区域内波动并表现得像液体,”Maeshima 说。科学家们的观察挑战了关于常染色质构象的传统思维。“我们观察到的核小体动态的、类似液体的行为允许即使在浓缩的常染色质中也能进行主动转录,”Maeshima 说。“由于减少了对 DNA 的物理接触和减少了反应性化学物质的产生,凝聚域可以保护 DNA 免受辐射损伤,”其中一位合著者 Shiori Iida 补充道。

与核小体水平相反,常染色质在染色体水平上表现得像固体,研究人员提出这可以避免长基因组 DNA 的过度缠结,并保持其完整无缺。

研究人员提出的新的浓缩常染色质结构模型提供了一种机制,可通过组蛋白的乙酰化或乙酰基添加来降低染色质的“粘性”。这打开了染色质结构,以适应大型转录或复制复合物并调节基因的表达。研究人员还指出,染色质凝聚和组织可能在细胞分化或特化过程中发挥重要作用,例如,未分化的小鼠胚胎干细胞的染色质结构域更易流动且更不明确。

“我们的最终目标是揭示如何在活细胞中搜索和读出基因组信息,”Maeshima 说。目前的研究将帮助科学家更好地了解活细胞中的基因调控、DNA 复制和修复。研究团队开发的新型成像技术还将为研究人员提供一种方法来研究其他纳米级分子及其在细胞内的动力学。

声明本站所有作品图文均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系我们